Récap’ 17

By Charlie Leprince on Sunday 1 April 2012, 19:43 - Récaps - Permalink

Récapitulatif n°17, 01/04/12

L'heure d'un petit récap' a sonné, parce qu'on a un peu travaillé (et ce n'est pas un poisson d'avril). Je vais donc m'appuyer sur le précédent récap pour passer en revue ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

Ce qui a été fait

- Pas la peine de revenir sur le dossier et la vidéo rendus dans les temps pour C.Génial. Par contre il faudra prendre contact avec les organisateurs de C.Génial pour savoir comment se déroule l'oral. Est-ce un exposé type olympiades de physique, d'une durée de 15 minutes ? Est-ce un exposé moins formel lors de la tenue d'un stand ?

- Pour le concours Google, nous sommes inscrits (envoi du dossier aujourd'hui, la date limite étant… aujourd'hui). Les 20 diapos ont été réalisées, reprises sur le diaporama des olympiades de physique, les paragraphes rédigés, etc. Ce concours devient presque anecdotique.

- Il s'agissait d'étoffer un peu notre projet pour insister sur une concrétisation industrielle possible de nos études sur la matière. Evidemment on ne veut pas déposer des brevets etc, mais on veut insister sur le fait que des phénomènes d'interaction entre la lumière et la matière tels que la diffraction permettent l'étude des matériaux, étude qui a des applications dans notre vie de tous les jours : on peut étudier les matériaux (dans les synchrotrons ou les labos comme au CEMTHI, avec des diffractomètres notamment, diffractomètres qui sont également utilisés dans l'industrie), donc voir les défauts dans la matière, et améliorer le matériau s'il est artificiel, ou l'analyser, ou… Plein de concrétisations possibles.

Bref toujours est-il que nous avons étudié plus en détail les défauts dans notre mégacristal : un défaut est-il visible ? Comment ? Plusieurs défauts également ? Comment les différencier ? Comment faire le lien avec les études réalisées sur des échantillons « réels », de taille très petite ?

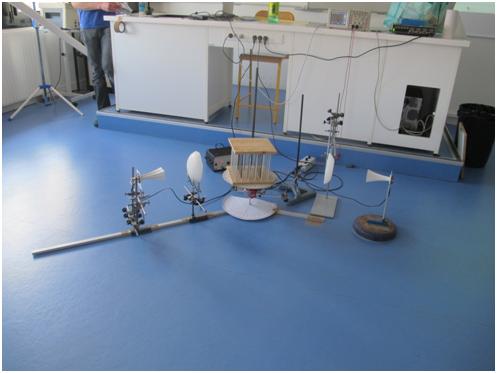

Nous avons donc réalisé l'expérience.

Un défaut dans le cristal tournant

Nous commençons par réaliser un nouveau diffractogramme du mégacristal (les conditions expérimentales, pour être valables, doivent être identiques avec et sans défaut pour pouvoir faire une comparaison).

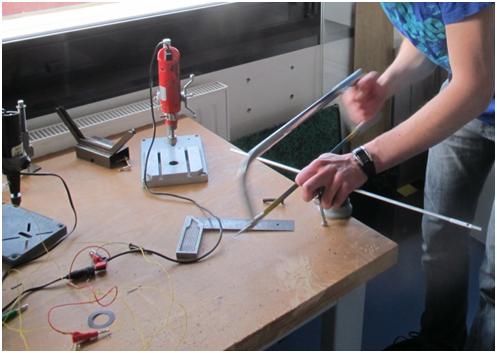

Puis on découpe les tiges qui feront office de défauts.

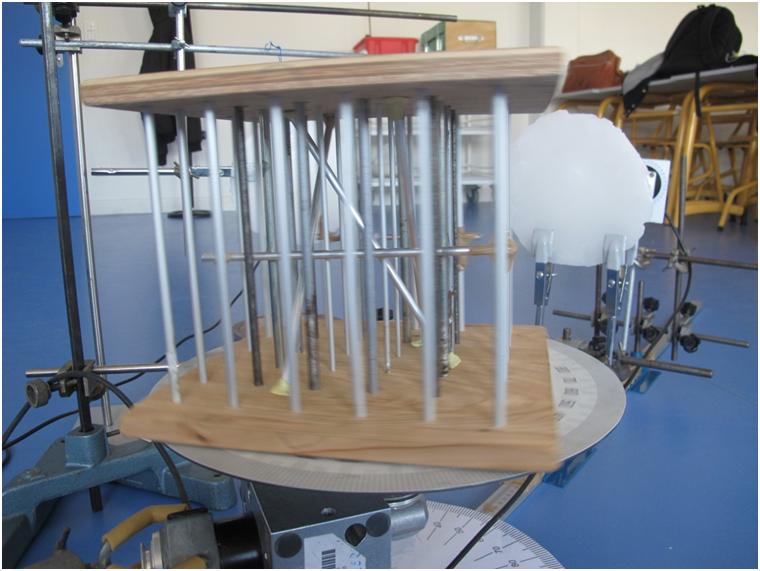

On réalise ensuite le diffractogramme du mégacristal auquel on a inséré un défaut, c'est-à-dire une tige, en biais. Dans un cristal réel, un tel défaut pourrait correspondre à une « rangée » d'atomes décalés par rapport à la maille du cristal.

Ensuite, on réalise le diffractogramme du cristal auquel on a ajouté d'autres défauts, en biais, pour pouvoir comparer les résultats.

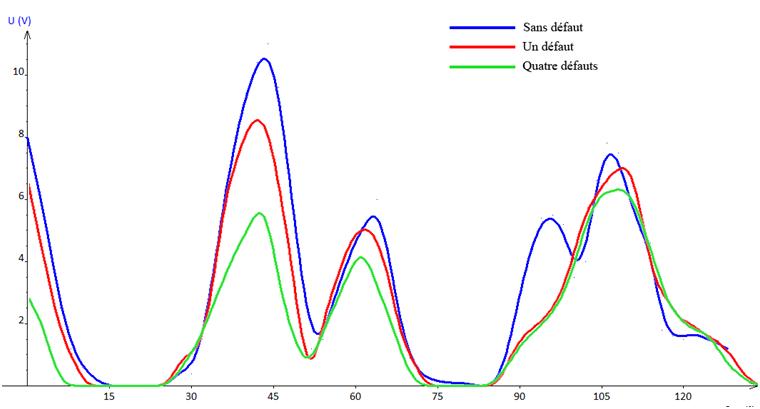

Et finalement, une fois le petit travail d'ajustage informatique accompli, on obtient les trois diffractogrammes suivants :

On peut dire que l'hypothèse est vérifiée : si on insère un défaut, l'intensité du faisceau diffracté est moindre. Ce d'autant plus qu'il y a de défauts. On observe la disparition de l'ordre 2 de la famille 1,1,0, à 96 degrés. Le défaut, selon son positionnement, semble affecter certaines familles plutôt que d'autres, ce qui est logique. On peut donc voir s'il y a un défaut dans le cristal étudié.

On peut ainsi réaliser le diffractogramme d'un cristal « inconnu » (réseau cubique et pas 4 cm), et le comparer avec le diffractogramme de référence, afin de voir si le cristal-surprise comporte des défauts ou non. On pourrait appeler cette expérience le « cristou-surprise ». Voilà un exemple d'application industrielle : tester la « pureté » des matériaux, des solides cristallisés dans le cas de la diffraction.

A venir…

Ce mercredi 4 avril, nous allons visiter l'institut Nanosciences Pierre et Marie Curie, à Paris 6 (INSP). Cette visite nous permettra de poser des questions sur la diffraction des rayons X, ses buts, et l'étude des nanomatériaux en général. Tout ça va enrichir notre projet !

C'est fini pour cette fois, et à bientôt !

Comments

Le récapitulatif préliminaire, qui comptait encore comme récap' des TPE, fête aujourd'hui sa première année.

Un an de travail sur les olympiades aujourd'hui donc !

Un petit extrait de ce récap' pour le plaisir :

"Il faut une expérience, cependant le sujet est difficile pour cela. Nous avons quelques pistes :

- Le lecteur CD qui analyse avec un rayonnement la matière. Faudrait-il en démonter un ? L'exploitation des données risque d'être très difficile. Pourrait-on en construire un ? Mais le problème est que ce n'est qu'un petit exemple…

- Les billes qui tournent, et qui sont déviées par des aimants pour symboliser le synchrotron. Le contrôle des aimants sera compliqué, et il faudra accélérer les billes (avec de l'air par exemple) pour faire l'analogie. Mais cela ne mène pas à grand-chose dans le sujet.

- La projection de lumière sur des balles de ping pong, puis des billes, puis des têtes d'épingle. Mais il faut un rayonnement stable : comment en recréer un ? En utilisant des lentilles sur un faisceau laser ? Et aller de plus en plus petit va être compliqué.

- Il y a aussi les pistes rapidement abordées avec les chercheurs : diffraction de Fraunhofer ? Le verre ?

De toute façon, nous sommes conscients que cela va être difficile, et nous allons travailler. Mais faut-il s'éloigner du sujet du TPE pour trouver une expérience ? Nous cherchons d'autres pistes de toute façon.

Voilà les questions que nous nous posons pour l'instant, et nous aimerions en parler avec vous. Pour l'instant, l'idée qui semble la meilleure serait votre proposition des boules éclairées.

Comment s'organise-t-on ? Retourne-t-on au CEMHTI vendredi prochain ? (nous serons libres de 9h à 12h cette fois)."

Il s'en passe des choses en un an.

https://sites.google.com/a/googlesc...